「節税って実際にはどうやるの?」

「なんだか難しくてわからない」

そういった疑問を持つ人向けに節税について解説します。

今回のテーマ

フリーランスは節税を意識をしないといけない部分ですが、

実際に節税ってどのように行うのかわからない方が多いと思います。

今回はその点について説明します。

節税とは

国民には納税の義務があります。そして、それからは決して逃れられませんが、

納める税金を少なくすることはできます。

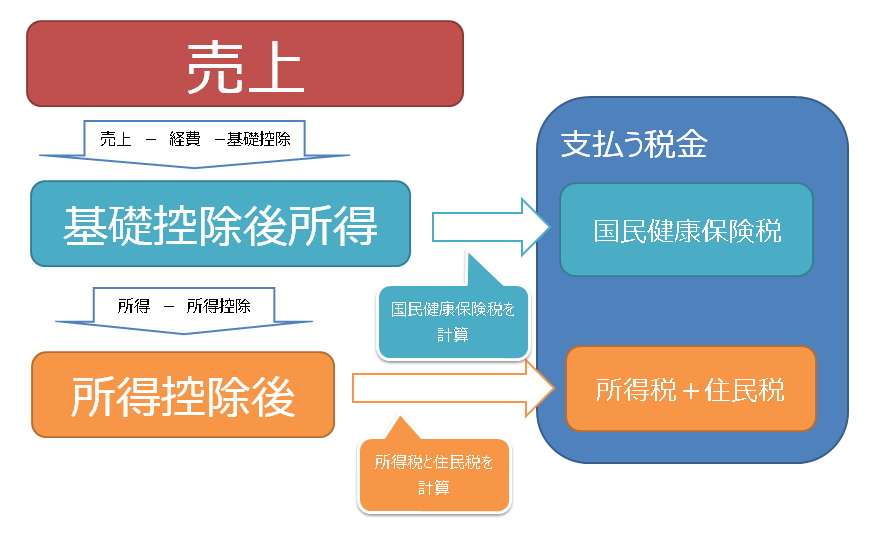

それが節税ですが、この記事でいう節税とは、所得税と住民税と国民健康保険税の支払額をなるべく少なく抑えることです。

そして、それには所得税と住民税と国民健康保険税がどのように算出されているか知る必要があります。

3つの税金の算出方法は、(所得額-所得控除額)× 税率となりますが、

所得控除額の部分が国民健康保険だけ違ってきます。

税金の算出イメージは、下のイメージのようになります。

イメージ

国民健康保険税は、所得から基礎控除を引いた金額をもとに算出し、

所得税と住民税は、所得から基礎控除を含む、そのほかの所得控除を差し引いた額から算出します。

そして、税金が安くするには以下の手段が考えられます。

- 経費を計上する。

- 所得控除対象の控除額を増やす

- 税額を控除する制度を利用する。

節税その1:経費を計上する。

交通費や消耗品費、保険代など様々なものがあります。

経費にできるものは、もれなく経費計上したいところです。

基本的に事業に必要な経費であれば、なんでも費用にできます。

そして、国民健康保険の節税はこの部分でするしかありません。

繰り替えしになりますが、国民健康保険税の所得控除は基礎控除のみとなり、

それ以外の所得控除の制度は国民健康保険では適用されないからです。

節税その2:所得控除になる制度を利用する。

所得控除には、誰でも無条件で控除される基礎控除額がありますが

それ以外にも所得が控除されるものがあります。

所得額からこれらの金額を控除できるため、支払う所得税と住民税を少なくすることができます。

国税庁のサイトによると以下の控除があるようです。

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除

引用元:国税庁サイト https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm

ここでは、フリーランスが意識する控除だけに絞って解説します。

他の控除は、会社員の方も対象となる控除で馴染みの多いものが多いので詳細は省きます。

- 青色申告控除

- 小規模企業共済等控除

青色申告特別控除

青色申告を申請している者が受けられる控除です。控除額は65万円にもできます。

青色申告をしていない確定申告を、白色申告と言いますが、白色申告はこの控除がないので支払う税金に相当な差が出ます。

年収500万では20万円ぐらいの差が出ます。

青色申告を受けるためには申請が必要ですが、手続きの方法は別記事で紹介しています。

関連記事

青色申告特別控除は今でこそ65万円の控除が受けられますが、2020年度分以降はe-taxで申請しないと控除額が55万円となってしまいます。

ですが、e-taxで確定申告した場合はこれまで通り65万円の控除が受けれます。

このことから、e-taxで確定申告をする人が一気に増えることが予想されます。

小規模企業共済等控除

小規模企業共済と iDeCo(イデコ)の掛け金を控除できます。

フリーランスのエンジニアはであればこちらを利用した節税が主な節税方法となります。

エンジニアは経費にするようなものがあまりないからです。

掛け金を全てかけた場合は、約50万円にもなります。

小規模企業共済は退職金の積立で、

iDeCoは確定拠出年金とも言います。名前の通り個人で積立る年金です。

関連記事

節税その3:税額控除

算出された税額から、支払う税額自体を控除できる制度です。

一般の人で税額控除を受けれるケースは、住宅ローン減税ぐらいだと思います。

その他制度は、対象とならない人がほとんどですが気になる方は国税庁のサイトで確認して見てください。

税金から差し引かれる金額(税額控除)

国税庁サイト:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto321.htm

最後に

節税とは、経費計上できる項目を覚えることと、

所得控除できる項目を覚えることです。

あとは、会計ソフトに入力すれば、会計ソフトが勝手に計算してくれます。

覚えてしまえばなんてないものですが、人によっては難しく感じると思います。

今回の記事で、節税について理解の手伝いができれば幸いです。